~進化した整備環境とその対応~

目次

輸入車の“10年落ち”とはどんなクルマ?

「10年落ちの輸入車」と聞いて、どんな車を思い浮かべますか?2025年現在で10年前といえば、2015年式のモデル。この時期の輸入車は、アナログ機構から完全なデジタル制御への転換点にあたり、高度な電子制御技術が搭載され始めた世代です。

新車時は先進的で高級感に溢れたこれらのモデルも、10年という年月とともに劣化が進み、メンテナンスが必要な箇所が増加する傾向にあります。

よくあるトラブル例とその傾向

整備現場では、以下のような“10年落ち輸入車あるある”が報告されています:

-

電装系トラブル(センサー不良、制御ユニットの誤作動)

-

ショックアブソーバーの劣化

-

バッテリーやオルタネーターの性能低下

-

エアコンの冷媒不足や配管劣化

-

エンジン内部の汚れによるパフォーマンス低下

こうした問題は一見では分かりづらく、症状が出た時には既に進行している場合もあります。

故障原因の特定は「勘」から「数値」へ

昔は「故障の原因が分かれば、修理は終わったようなもの」と言われた時代。整備士の経験と勘に頼る場面が多く、見当違いの部品交換がされてしまうことも少なくありませんでした。

しかし今では、高度なコンピュータ診断システムが整備の中心に。センサーやユニットの状態を数値で可視化し、効率的かつ正確な故障診断が可能になっています。

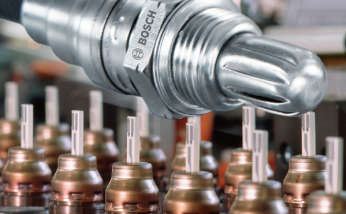

現代の整備を支える最新機器

メンテナンス現場も大きく変化しています。現在では、以下のような機器が一般的になりつつあります。

-

エンジン内部洗浄システム:分解せずに汚れを除去し、性能を維持

-

エアコンメンテナンス機器:ガスとオイルを精密に再充填

-

診断コンピュータ:故障履歴の読み出し、車両設定変更、ソフトウェア更新などに対応

これらの機器により、車を壊さずに性能を維持する“予防整備”が主流になってきています。

メカニックとクルマをつなぐ“デジタルの力”

電子制御が主流となった現代のクルマは、従来の目視点検や勘だけでは対応が難しくなりました。そこで登場するのが「診断コンピュータ」。車両の不調の原因をデータから読み取り、メカニックと車両をつなぐインターフェースとして機能しています。

この診断機器は、今や修理だけでなく日常の点検やソフト更新にも不可欠な存在です。

次回予告:モデル別トラブル傾向と対策

次回の特集【Part1~Part3】では、実際の10年落ち輸入車のトラブル事例やメンテナンスポイントをご紹介予定です。